Perempuan dan Ruang Publik: Menafsir Ulang Kehadiran, Kuasa, dan Representasi

Dunia semakin terbuka namun masih sarat ketimpangan, tema besar “Women in Public Space” diangkat sebagai payung diskusi akademik lintas negara untuk mengkaji ulang bagaimana perempuan hadir, diatur, dan berjuang di ruang publik. Diskusi ini berlangsung mulai tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Melalui serangkaian materi yang dibawakan oleh para akademisi dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand, forum ini menyoroti tubuh, simbol, agama, kerja, dan kesehatan reproduksi perempuan sebagai isu sosial dan politik yang terus bergulir. Tema besar ini menegaskan bahwa ruang publik bukan sekadar lokasi fisik tempat perempuan beraktivitas, melainkan arena negosiasi makna—antara kuasa, moralitas, ekonomi, dan ideologi. Bagaimana perempuan bergerak, berpakaian, bekerja, dan bersuara di ruang tersebut, sering kali menjadi cermin dari relasi kuasa yang kompleks antara budaya patriarkal, agama, serta kebijakan sosial yang berlaku.

Pembuka Women in Public Space oleh Dr. Suyanto, M.Si. dan Arido Laksono, S.S., M.Hum. (Universitas Diponegoro) mengulas bagaimana tubuh perempuan bukan hanya entitas biologis, melainkan medan pertarungan sosial. Tubuh perempuan kerap diperlakukan sebagai objek kontrol moral dan sosial, baik melalui aturan berpakaian, stereotip perilaku, hingga pelabelan moral di ruang publik. Di tengah dorongan emansipasi, perempuan masih harus berhadapan dengan pandangan yang membatasi kehadirannya atas nama norma dan “kesopanan”. Suyanto dan Arido menyimpulkan secara reflektif bahwa, memahami tubuh perempuan sebagai bagian dari wacana sosial berarti juga membuka ruang refleksi; sejauh mana masyarakat memberi otonomi pada perempuan untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa intervensi nilai yang diskriminatif.

Isu kesehatan reproduksi perempuan diangkat secara tajam oleh Efenita M. Taqueban, M.A., Ph.D. dari University of the Philippines Diliman pada hari kedua. Dalam sesi Women and Reproductive Health, ia menyoroti bagaimana akses terhadap layanan kesehatan reproduksi—seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan kontrasepsi—masih menjadi persoalan serius di berbagai negara Asia Tenggara. Hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya sendiri, kata Taqueban, bukan hanya isu medis, tetapi juga hak asasi manusia. Diskusi ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang sensitif gender, serta perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual yang sering terjadi dalam sistem kesehatan yang bias.

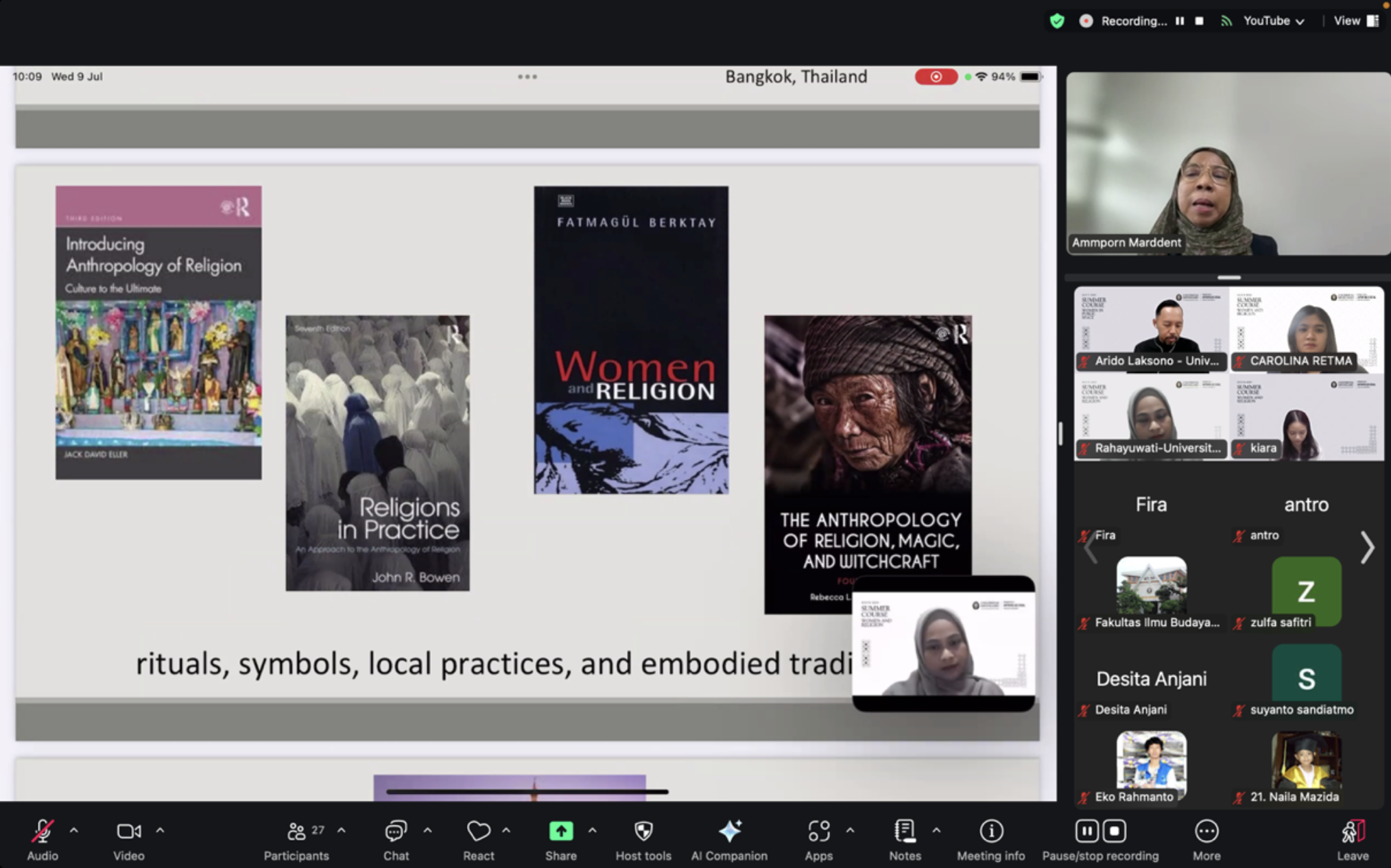

Peneliti Thailand, Amporn Marddent, M.A., Ph.D. (Thammasat University) memaparkan tema Women and Religion, membahas bagaimana institusi dan ajaran agama berperan besar dalam membentuk identitas dan posisi perempuan di masyarakat. Marddent menekankan bahwa agama bisa menjadi pedang bermata dua—di satu sisi, ajaran spiritual memberikan ruang perlindungan dan makna hidup bagi perempuan; di sisi lain, tafsir konservatif dapat mempersempit ruang gerak mereka. Karena itu, diperlukan pembacaan baru yang lebih adil gender agar perempuan tak hanya menjadi objek aturan keagamaan, tetapi juga subjek aktif yang menafsirkan imannya sendiri.

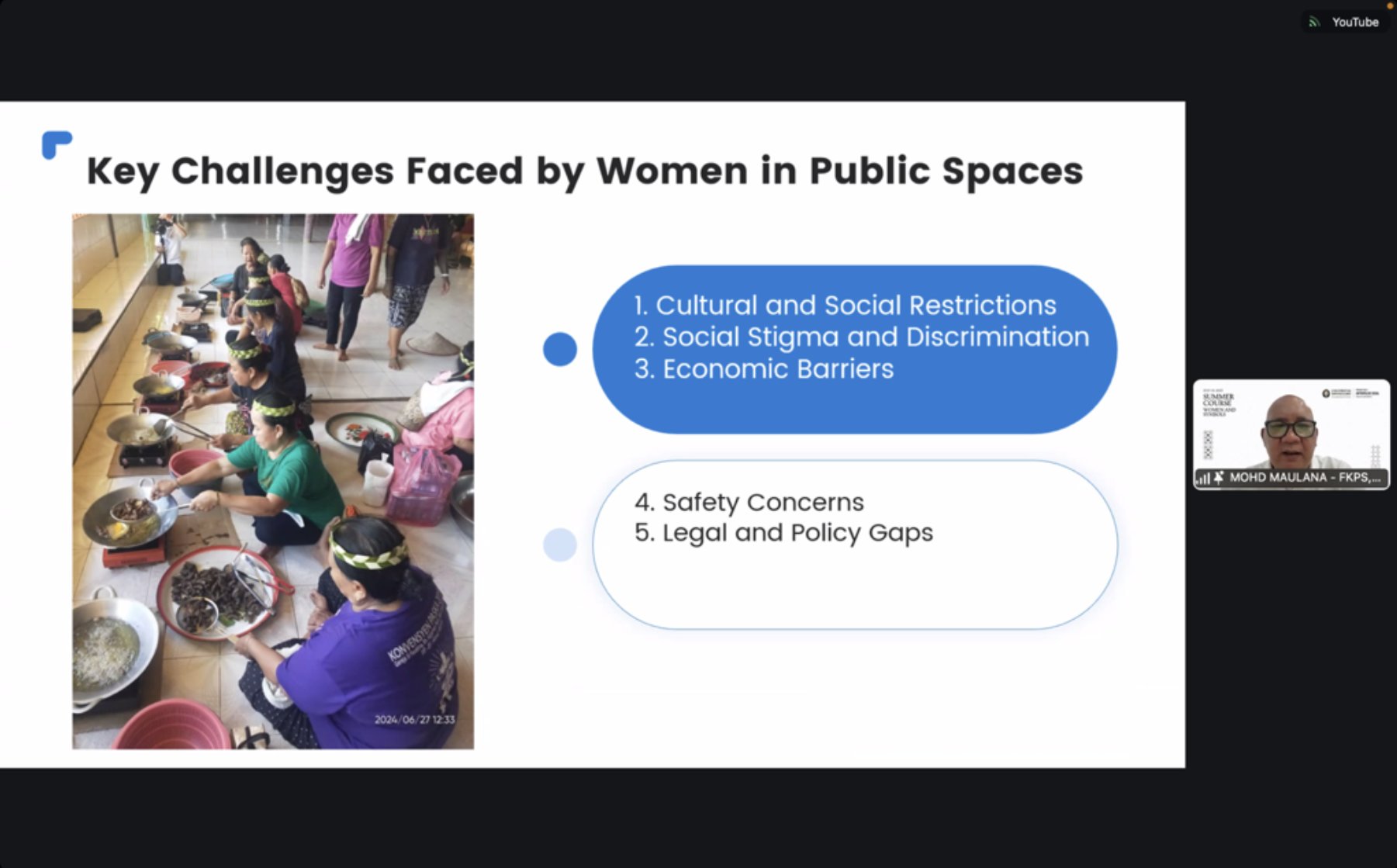

Sementara itu, Dr. Moh. Maulana Magiman dari Universiti Putra Malaysia membedah tema Women and Symbols. Ia mengajak peserta untuk melihat bagaimana perempuan sering dijadikan simbol—baik dalam seni, politik, maupun wacana budaya. Tubuh dan penampilan perempuan kerap dijadikan metafora moralitas, kehormatan, bahkan nasionalisme. Namun, simbolisme itu tidak selalu pasif. Dalam banyak konteks, perempuan juga menggunakan simbol-simbol tubuh dan budaya untuk menegaskan identitas dan melakukan perlawanan. Dari citra perempuan pekerja, aktivis, hingga figur publik, representasi ini menjadi medan kontestasi antara kontrol dan kebebasan.

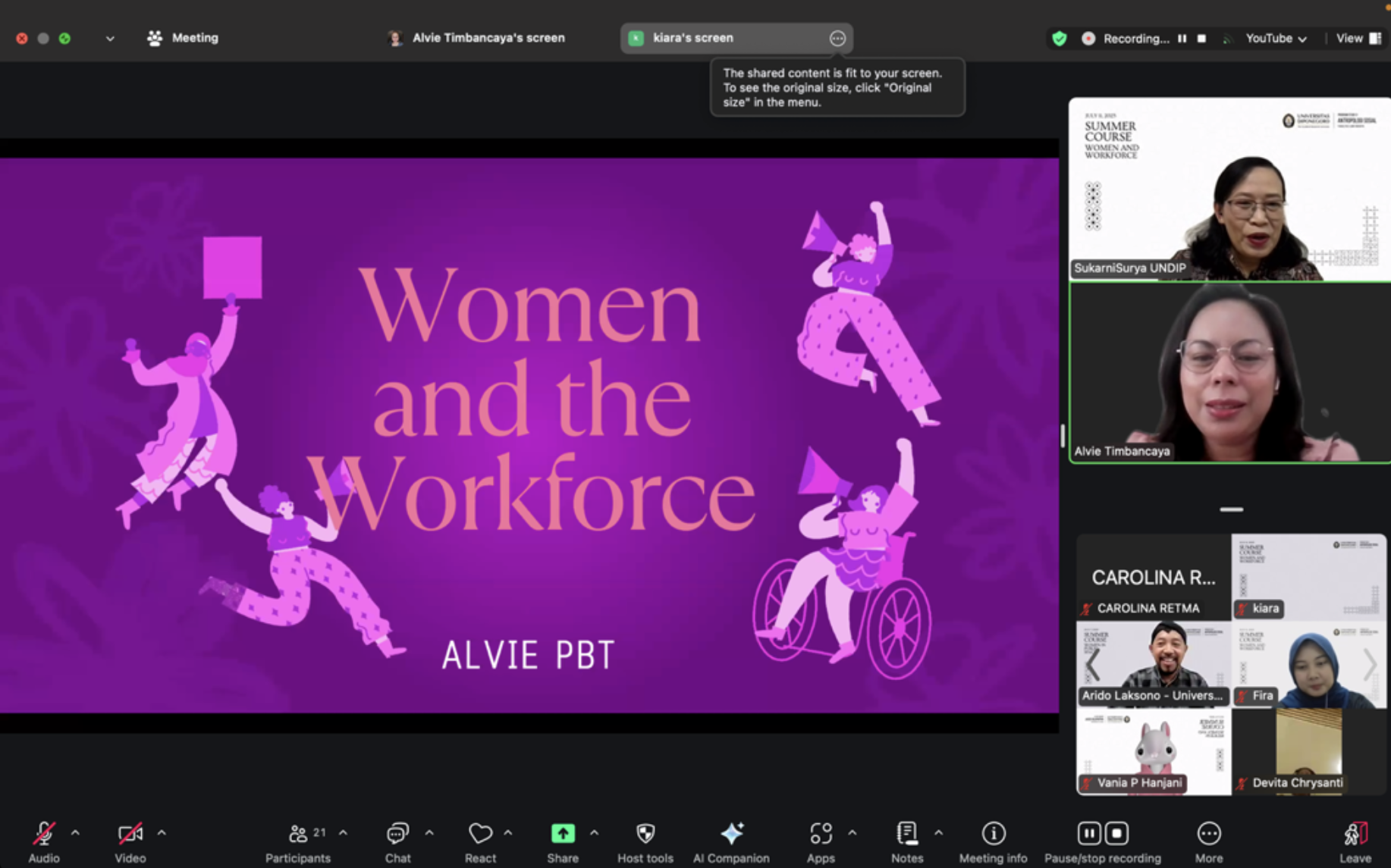

Diskusi ditutup dengan sesi Women and Workforce oleh Alvie P. Bergado Timbancaya, MAed. dari Palawan University, Philippines. Ia menyoroti tantangan perempuan di dunia kerja modern: mulai dari kesenjangan upah, diskriminasi jabatan, hingga beban ganda antara pekerjaan profesional dan tanggung jawab domestik. Menurut Timbancaya, perjuangan perempuan di sektor kerja tidak hanya soal memperoleh kesempatan yang sama, tetapi juga mengubah sistem kerja agar lebih manusiawi dan setara. Kesetaraan gender di dunia kerja, katanya, adalah fondasi bagi kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Rangkaian diskusi dalam Women in Public Space menggugah kesadaran bahwa kehadiran perempuan di ruang publik selalu terkait dengan persoalan representasi, kuasa, dan kontrol sosial. Dari tubuh hingga simbol, dari agama hingga tempat kerja, semua aspek itu menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk benar-benar hadir di ruang publik masih terus berlangsung. Forum ini menjadi ajang refleksi dan kolaborasi lintas negara untuk membangun ruang publik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender—tempat di mana perempuan dapat menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai, diatur, atau dibungkam. Sebagaimana disimpulkan oleh para pembicara, membicarakan perempuan di ruang publik sejatinya adalah membicarakan wajah kemanusiaan kita sendiri; sejauh mana kita menghargai kebebasan, martabat, dan kesetaraan di tengah masyarakat yang terus berubah.